Die Funktionsweise einer KI kann auch ohne Computer und elektronische Hilfsmittel in vereinfachter Form gezeigt bzw. erklärt werden. In diesem Fall wird ein "Nimm-Spiel" gegen eine Pappbecher-KI gespielt.

Die Regeln sind denkbar einfach:

Zehn Stifte (Münzen, Knöpfe o.ä.) werden in einer Reihe auf den Tisch gelegt. Pro Zug nehmen zwei Spieler*innen entweder ein, zwei oder drei Stifte vom Tisch. Wer den letzten Stift nimmt, hat verloren.

Bastelanleitung für die Pappbecher-KI:

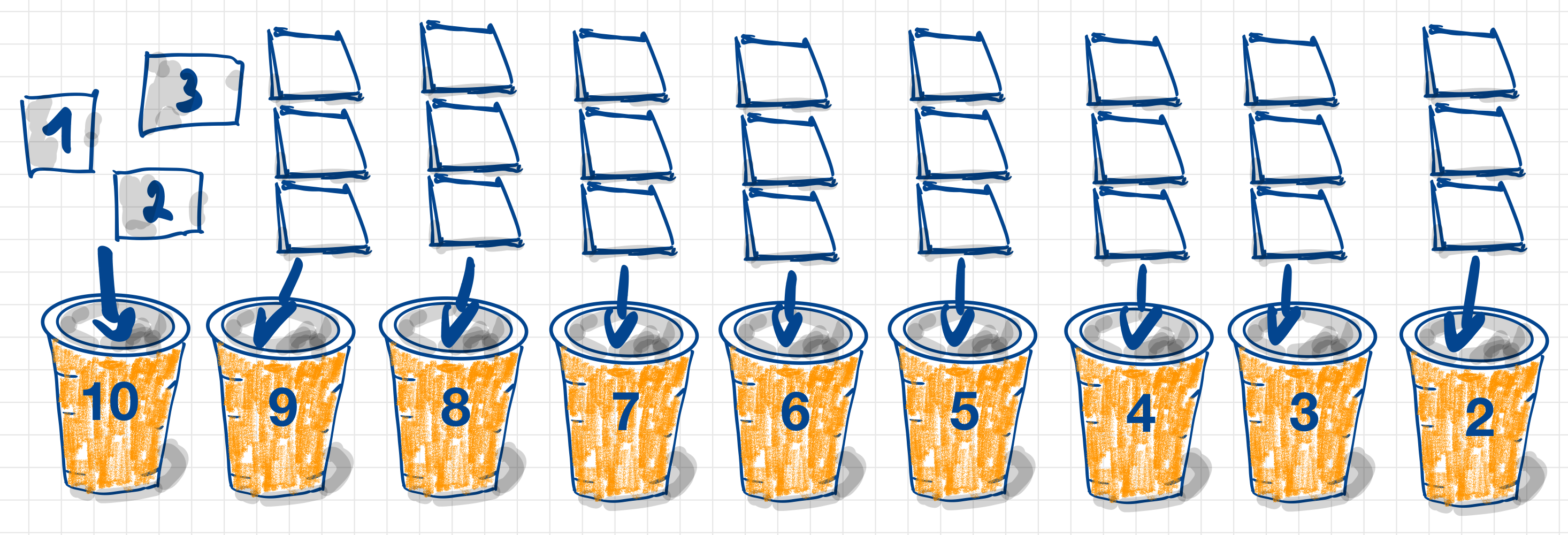

Um eine KI zu basteln, die Nim spielen kann, brauchst du neun Becher in einer Reihe, die mit den Zahlen 10 bis 2 beschriftet sind. Dann schneidest du drei etwa gleich große Zettel aus und beschriftest sie mit den Zahlen 1, 2 und 3. Diese Zettel faltest du und legst sie in den Becher mit der Zahl 10. Das machst du so lange, bis in jedem Becher drei Zettel mit den Zahlen 1, 2 und 3 sind, nur der letzte Becher (mit der Zahl 2) braucht nur zwei Zettel (mit den Zahlen 1 und 2).

Trainieren der KI:

Das Spiel muss über mehrere Runden gespielt werden. Lege fest, wer den ersten Zug macht und behalte diese Reihenfolge während des gesamten Spiels bei.

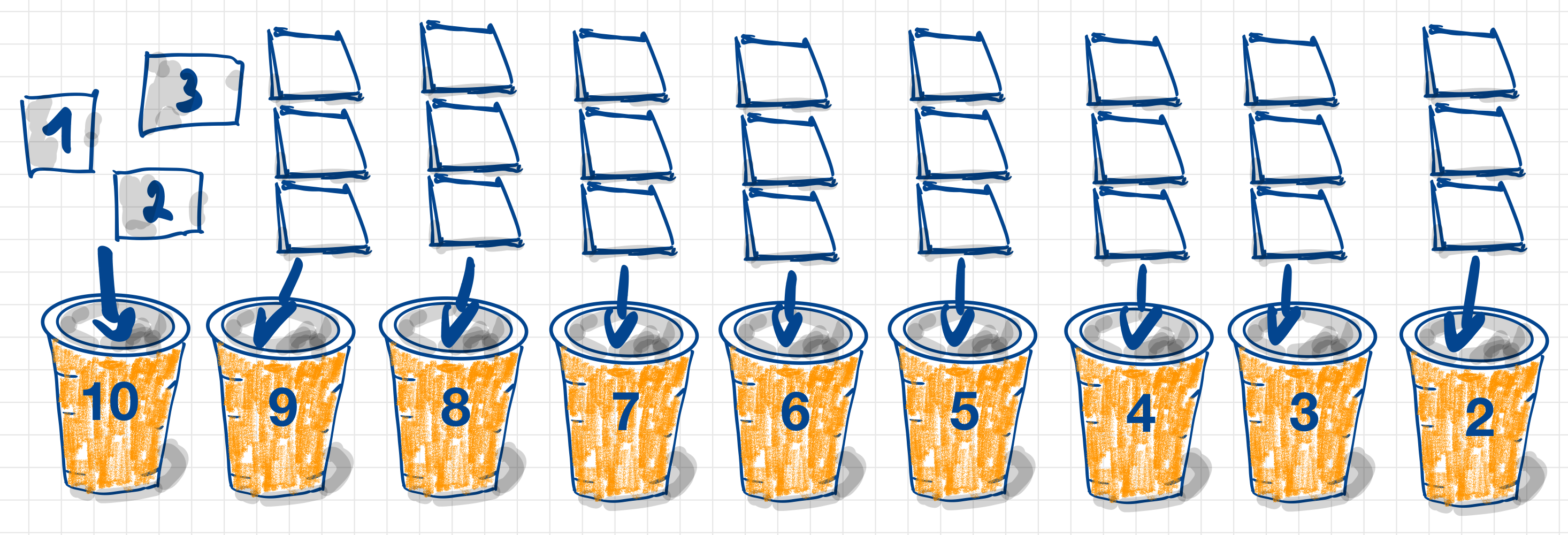

Wenn der Spieler z.B. anfängt, darf er 1, 2 oder 3 Stifte nehmen, dann zieht die KI zufällig einen Zettel aus dem Becher mit der Nummer, die der Anzahl der noch vorhandenen Stifte entspricht. Nun zieht die KI die Anzahl der Stifte, die auf dem Zettel steht. Wenn die KI verliert, wird der Zettel des letzten Zuges aus dem Becher entfernt, in dem sich mehr als ein Zettel befindet.